2025年四川省职业教育教学成果奖 教学成果报告

来源:网教处

时间:2025.10.29

|

成果名称 |

高职院校“政行团校企园”六方协同 办学模式的北川实践 |

|

成果完成人姓名 |

李玉龙 魏全斌 梁国辉 张 娅 单招霞 林 希 |

|

|

资建民 王承庆 张琮凯 任 庆 峗才兵 魏 锴 |

|

成果完成单位名称 |

绵阳飞行职业学院有限公司、泛美教育集团、 |

|

|

中国科技城(北川)通航产业园、四川泛美智飞科技有限公司 |

|

教育类别 |

学历教育 □培训 |

|

成果来源 |

□中职学校 高职专科学校 □高职本科学校 □普通高校 □研究机构 □行业企业 □其他 |

|

专业类别 |

99-面向所有专业 |

|

成果类别 |

□立德树人 □专业建设 □三教改革 □育人模式 管理创新 □校企合作 □育训并举 □质量评价 □综合改革 □教师培养培训 |

|

成果网址 |

https://www.topflying.com.cn/List_1_2277.html |

|

推荐序号 |

0 9 7 0 1 |

|

代码 |

2 9 9 1 2 4 |

|

推荐单位 |

绵阳飞行职业学院有限公司 |

|

推荐时间 |

2025年 9 月 28 日 |

一、成果背景与问题

(一)成果背景

近年来,我国通航产业加速发展,低空经济成为区域经济转型的新增长极。四川省将低空经济列为重点产业链,绵阳市抢抓战略机遇,在北川组建中国科技城(北川)通航产业园——该园区作为中国西南地区首家低空试验测试中心,已吸引25家企业入驻,无人机产业集群更被纳入全省战略性新兴产业集群,区域内低空经济相关领域人才需求愈发迫切。在此背景下,2016年绵阳市、北川县围绕通航产业与区域发展需求,引进四川泛美教育集团创建绵阳飞行职业学院。

学校作为中国第一所以“飞行”命名、全川唯一落户少数民族自治县的航空类高职学院,肩负服务国家航空强国战略、成渝地区双城经济圈建设、“四化同步、城乡融合、五区共兴”及民族地区乡村振兴的使命,是绵阳科技城产教联合体理事单位,办学定位与区域发展需求高度契合,为探索职业教育与产业融合新模式奠定基础。

国家大力推动产教融合、校企合作,为“政行团校企园”六方协同模式提供了政策支撑;学院落户北川羌族自治县,既面临低空经济带来的产业机遇,也存在职业教育资源不足等问题,亟需创新办学模式破解发展难题,实现职业教育与区域经济产业协同高质量发展。

(二)主要解决的问题

1.学校发展与办学资源不足的矛盾

北川作为民族地区,经济发展相对滞后,职教办学资源先天不足。学校筹建初期,面临教学设施不完善、实训设备短缺、师资力量薄弱等问题,导致在专业建设、课程开发等方面进展缓慢,难以快速响应产业人才需求。

2.人才培养与产业需求脱节的问题

传统办学模式下,学校人才培养与产业发展存在明显脱节。一是专业设置与产业需求不匹配,部分课程内容更新滞后,跟不上低空经济产业技术迭代节奏;二是教学重理论、轻实践,学生缺乏实操经验,与产业需求脱节;三是企业参与人才培养积极性低,缺乏有效合作机制,导致学校人才培养针对性、实用性不够。

3.办学职能与协同机制失衡的困境

学校办学职能未充分发挥,与政府、行业、集团、企业、园区等主体缺乏有效协同机制。一方面,政府政策支持未充分转化为学校发展动力,行业标准传导作用不明显,集团资源整合优势未有效利用;另一方面,学校与企业、园区合作多停留在表面,缺乏深度产教融合,在人才培养、技术研发、成果转化等方面未形成合力,导致服务区域产业发展、推动乡村振兴、传承民族文化等办学职能难以落实。

二、主要做法与经验

(一)理论应用研究,架构理论模型

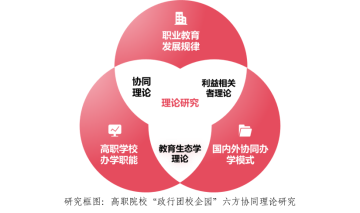

1.理论支撑与创新应用。应用协同理论、利益相关者理论、教育生态学理论,深入研究职业教育发展规律、高职学校办学职能、国内外协同办学模式。

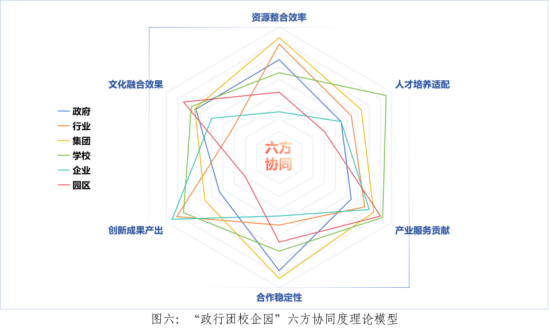

2.架构“六方协同度”理论模型”。基于理论应用和实证研究,从资源整合效率、人才培养适配性、产业服务贡献度、合作稳定性、创新成果产出、文化融合效果六个维度架构“六方协同度”理论模型,为动态优化协同机制、提高资源利用效率提供科学依据。

(二)搭建协同平台,优化生态系统

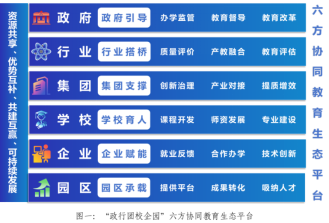

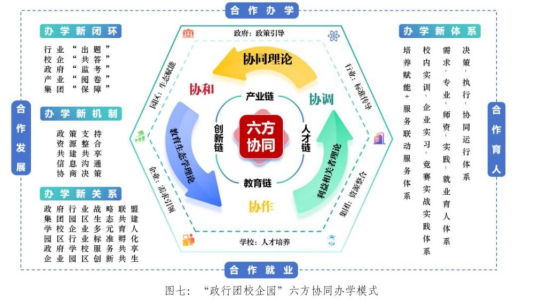

1.明确角色分工,搭建协同平台。按照“资源共享、优势互补、共建互赢、可持续发展”原则,搭建“政行团校企园”六方协同平台,明确各方角色定位。

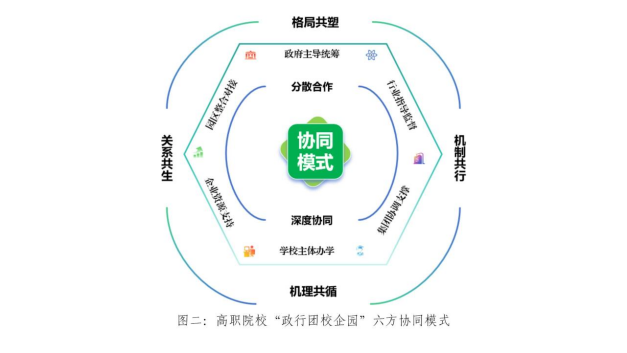

2.推动协同跃迁,形成生态范式。构建“格局共塑、机制共行、机理共循、关系共生”的教育生态,推动六方从“分散合作”向“深度协同”跃迁。

(三)构建办学模式,创新办学体制

1.明晰六方职能。政府为“方向舵”,负责政策支持与主导实施,推动人才培养与区域发展同频;行业为“连接器”,衔接产业与教育、制定岗位标准,解决“供需对接”;集团为“支撑柱”,统筹教育与产业资源,保障资源供给;学校为“产能核”,聚焦人才培养与知识创新,输出高技能人才;企业为“转化器”,提供实践场景与就业岗位,转化人才与技术价值;园区为“承载地”,整合产业资源,促进校企一体发展。

2.构建六方协同办学模式。构建“政府主导统筹、行业指导监督、集团协调支持、学校办学主体、企业资源支持、园区整合对接”的六方协同办学模式,实现各方优势资源与职业教育的深度融合,为区域经济社会发展和企业产业升级提供高质量的应用型人才支撑,为民族地区职业教育探索高质量发展路径提供创新范式。

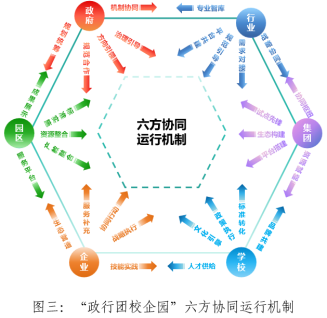

(四)建立运行机制,保障协同实效

1.政策支持机制。政府提供多方面政策支持,北川县政府出台《北川羌族自治县促进低空经济发展十条政策》,在土地、税收、资金等方面给予学校及合作企业优惠;绵阳市政府将学校发展纳入区域规划,协调资源支持学校建设,为六方协同营造有利政策环境。

2.统筹协调与有效合作机制。搭建协调议事平台,统筹协调解决办学难题,快速补齐发展短板。共建产业学院,促进校企深度融合,成立绵阳低空经济产业学院、中新国际航空产业学院等,实现专业与产业、课程与岗位、教学与生产对接。

3.信息沟通、会议协商与督导检查机制。构建信息交流平台,发布产业动态、岗位需求、人才培养方案等信息,实现各方信息互通;定期商讨专业建设、技术服务等重要事项,推动合作深入;成立专项工作小组,依据六方协同度模型六个维度,对合作项目定期检查评估,督促整改问题,确保协同办学形成协和、协调、协作机制。

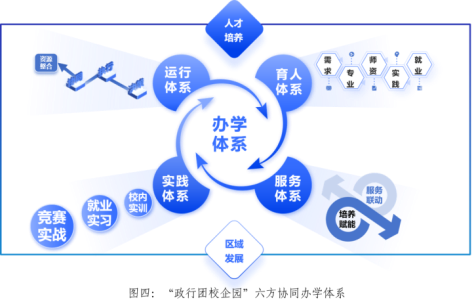

(五)建构系统体系,确保高效运行

1.构建“决策-执行-协同”运行体系,搭建资源整合平台,形成协同紧密的共同体,实现资源高效统筹。

2.构建“需求-专业-师资-实践-就业”育人体系,组建绵阳低空经济市域产教联合体,建立“企业骨干进校+教师赴企”双向奔赴机制。

3.构建“校内实训-企业实习-竞赛实战”实践体系,实现人才培养与产业需求和社会发展同频共振。

4.构建“培养赋能+服务联动”服务体系,推进“无人机助农”“羌文化传承”等培训赋能行动,实现人才培养与区域发展双向赋能。

(六)创新探索实践,彰显办学效能

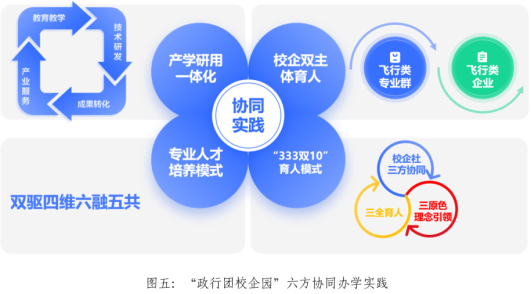

1.产学研用一体化。系统化整合各方力量,形成“教育教学-技术研发-成果转化-产业服务”闭环,为民族地区培养高技能人才,提升科研水平、加速成果转化,服务区域产业发展,实现产学研用一体化。

2.创新人才培养模式。推进飞行类重点专业群校企“双驱”引擎,推动产教融合实体化与专业协同场景化两大核心目标落地;建“数智素养×专业能力×协同思维×职业素养”四维矩阵,搭建递进式能力培养基座协同发力保障人才适配产业需求;通过政校园企融机制、课赛证岗融内容、虚实场景融实训、教研产创融能力、思政专业融素质、职前职后融生态“六融”路径深度实施,形成专业共研、课程共建、师资共育、资源共享、质量共评“五共”协同育人长效机制,构建“双驱四维六融五共”专业人才培养模式。

3.创新特色育人模式。以红黄蓝“三原色”教育理念——红色为思政教育,培养学生爱国主义与社会责任感;黄色为职业素养教育,提升学生职业道德与能力;蓝色为创新教育,激发学生创新思维与实践能力。全面推进“三全育人”,以“十大育人工程”与“十大经典活动”为载体,整合校社企“三方协同”资源,形成育人合力,提升学生综合素质,形成“333双10”特色育人模式。

三、创新与特点

(一)理论创新

1.三维理论融合应用创新。突破以往职业教育协同办学单一理论应用的局限,将协同理论、利益相关者理论、教育生态学理论融合应用于六方协同实践。三者相互支撑,丰富职业教育协同办学理论内涵,为六方协同提供坚实理论基础。

2.“六方协同度”理论模型创新。首次架构“六方协同度”理论模型,通过6个维度实现协同成效科学评价,判断协同优势与不足,为优化协同机制提供参照系,为职业院校协同办学模式构筑了理论框架。

(二)模式创新

1.六方协同办学模式创新。突破传统“政行企校”四方或“政校企”三方协同局限,将集团与园区纳入协同主体,形成六方协同模式,实现行业“出题”、校企“共答”、政府“监考”、产业“阅卷”、集团“保障”的办学闭环。

2.教育生态系统构建创新。构建“格局共塑、机制共行、机理共循、关系共生”的教育生态系统,推动“分散合作”向“深度协同”跃迁,形成良性循环发展态势。

(三)实践创新

1.产学研用一体化协同创新。整合学校、企业、园区及科研院所力量,形成“教育教学-技术研发-成果转化-产业服务”闭环,为区域经济发展提供技术与人才支持。

2.“双驱四维六融五共”专业人才培养模式创新。在飞行类重点专业群实践该模式——以产教融合实体化与专业协同场景化为“双驱”,企业投入实训设备,校方转化企业场景为教学现场,共建跨专业训练体系,提升协作效率;构建四维矩阵,提升毕业生跨岗作业能力;通过“六融”路径与“五共”机制,有效提升学生职业能力,为航空类专业育人提供新范式。

3.“333双10”特色育人模式创新。以红黄蓝“三原色”教育理念引领,实施校社企“三方协同”育人并形成育人合力,有效提升学生综合素质。

(四)特色鲜明

1.服务民族地区发展特色。结合北川羌族自治县特色,在人才培养、文化传承、乡村振兴中凸显民族服务属性。创建文化实践基地,培养200余名羌绣传承人,开展羌歌羌舞非遗进校园活动,“空中羌绣”无人机展演吸引观众5万余人次,省研学基地接待5万余人次;投资16亿建校园,填补北川高职空白,带动超2000个就业岗位;开展应急、康复培训,“低空+农业”助力种植产业,学生年志愿服务超3700小时。

2.聚焦低空经济产业特色。以低空经济产业需求为导向,全方位服务产业发展。组建智能科技等3个产业学院,开设直升机驾驶技术等10余个专业,累计培养3000余人,为北川通航产业园提供人才支撑;与低空经济企业共建实训基地与产业学院,开展技术研发转化;为“蓝鹰工程”等项目培训人才4000余人次,提升从业人员素质,促产业快速发展。

四、应用推广情况

(一)应用成效显著

1.服务产业发展,促区域经济增长。成果为北川通航产业园及低空经济产业定向输才3000余人、供技术支持,推动产业园年产值达38.5亿元,《直升机驾驶技术专业产教融合实训基地建设》获2023年度中国航空运输协会“产教融合优秀案例”。与企业合作研发转化,为企业降本1.2亿元,2022-2024年带动区域通航产值超20亿元,有力促区域经济增长。

2.提教育质量,促学生就业创业。六方协同模式下,学校教育质量显著提升,无人机应用、直升机驾驶等专业毕业生就业率连续三年超98%,企业满意度达95%。

3.传民族文化,助乡村振兴。积极参与乡村振兴,《以职业教育为舵,非遗文化产业项目为帆,助力民族地区经济发展》获四川省职业教育典型案例二等奖,2023年学校“民族团结实践团”获评全国“三下乡”重点团队,彰显在民族地区乡村振兴中的作用。

(二)推广范围广泛

1.院校推广应用。成果获多所院校认可,四川西南航空职业学院等5所院校直接应用该模式,成效显著;20余所高校借鉴经验探索协同办学模式。2020年以来,学校累计接待天津、重庆等地区考察团260余次,提供“六方协同”方案咨询60余次,推动模式省内外推广。

2.行业与区域推广。在中国航空运输协会推广《直升机驾驶技术专业产教融合实训基地建设》案例,为航空类职教院校提供借鉴;北川县政府将模式作为推动当地职教与低空经济发展的重要举措全县推广,绵阳市政府纳入区域职教规划,鼓励其他院校借鉴,促全市职教与产业融合。

(三)成果宣传与输出

1.媒体宣传报道。成果获央视、凤凰新闻、人民日报海外网等多家主流媒体报道逾百次。2025年6月,四川省教育厅官网刊发《绵阳飞行职业学院:六方协同办学成效显著》肯定模式价值;2025年8月,学校开学第一课活动获央视新闻直播间专题报道,扩大社会影响力。

2.成果著作与论文输出。出版《高职院校“政行团校企园”六方协同办学模式实证研究》等专著3部、《新时代劳动教育与实践》等教材5本,发表相关论文55篇,系统总结模式理论与实践经验,为模式推广供理论指导。

3.学术交流与经验分享。学校参与全国职教产教融合论坛等活动,多次作为典型案例分享经验,获同行认可;与省内外院校、企业、行业协会建立合作交流机制,推动成果进一步推广应用。

五、反思与展望

《政行团校企园“六方协同”北川模式的创新实践》成果,基于高职院校人才培养、科技服务、文化传承等职能发挥,在协同办学理论、模式、实践上进行了富有成效的探索,为职业院校创新办学模式,有效服务区域经济社会发展提供了可复制、可借鉴的范本。

学校将持续深化协同-利益-生态理论融合应用创新,丰富“六方协同”办学模式内涵,完善“六方协同”协作体系,强化“六方协同”机制效能,实现利益发展深度绑定、优质资源共享聚合、责任共担机制长效、教育产业生态融合,构建共建共荣共赢六方协同命运共同体,推进教育、人才、产业、创新“四链”深度融合,成为助力区域经济社会和产业发展的发动机和助推器。